生态文明

生态文明

划定并严守生态保护红线是我国生态文明建设的基础性工作,是贯彻落实主体功能区制度、实施生态空间用途管制的重要举措,2015年新修订的《环境保护法》明确规定:“在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定生态保护红线,实行严格保护。” 利用地理国情普查成果,依据《生态保护红线划定指南》和《黑龙江省生态保护红线划定技术规程》,信息中心充分利用卫星遥感影像资源及地理国情普查监测等资源成果,与环保部门合作,积极开展黑龙江省、市生态保护红线划定工作。

2015年,与黑龙江省环保厅共同开展了生态保护红线划定试点工作,成为我国环保部门与测绘地信部门合作开展生态保护红线划定的典型案例。通过试点工作,编制形成“黑龙江省生态保护红线划定技术规程”。

2016年,协助省环保厅联合编制并印发《黑龙江省生态保护红线划定实施方案》和《黑龙江省生态保护红线划定方案》,明确了黑龙江省五大生态区以及十三地市生态保护红线区的范围。

2017年,被定为我省生态保护红线划定省级技术工作组副组长单位,同时与省环科院共同编制完成了《黑龙江省生态保护红线划定技术方案》和《黑龙江省生态保护红线划定技术工作方案》。

2018年,在省环保厅的组织下,与省环科院共同完成黑龙江省生态保护红线划定工作,并开展生态保护红线落地前期准备工作。

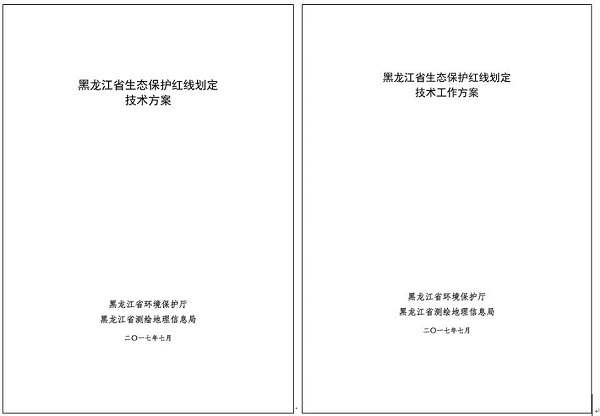

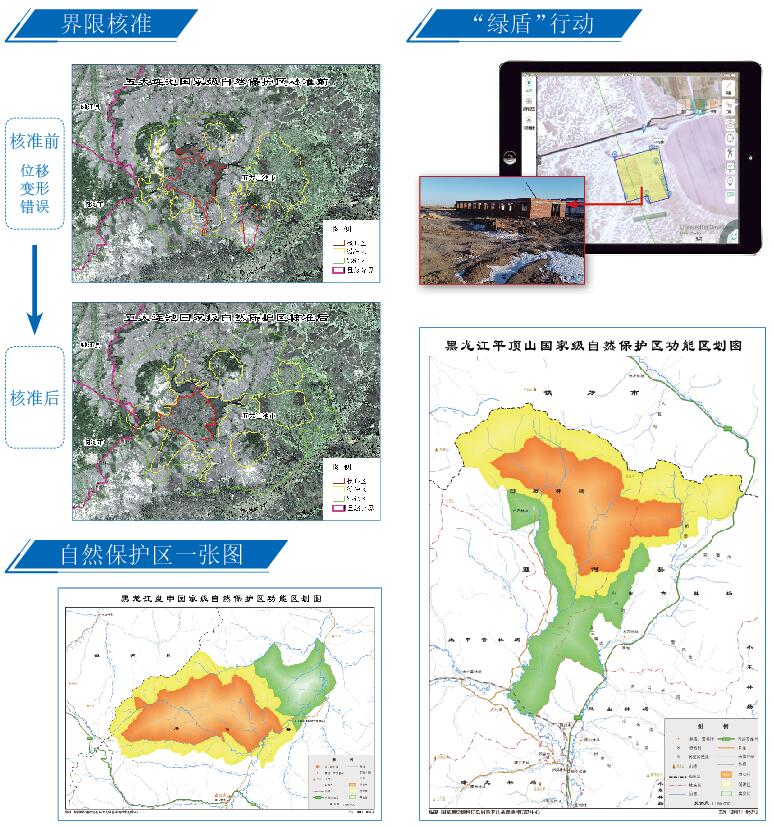

信息中心未雨绸缪,提前布局,开展服务于山、水、林、田、湖、草监管的“自然资源监管服务平台”研建工作,积极参与生态服务现状清查、资源监管、绩效考核、机制建设。平台汇集客观、精准的多时相遥感数据、地理国情普查/监测成果等测绘地理信息资源,实现山、水、林、田、湖、草等信息的“一张图”展示与监管。实现了基于多源多期遥感影像的监测对比与统计分析、实时物联网监测大数据汇集、管理决策辅助等功能;并基于移动PAD平板电脑,开发了基于PAD的移动核查APP,实现与平台的业务数据对接,全面服务自然资源普查与行业监管核查。平台已应用于省内环保业务管理、自然保护区监管、生态红线划定等多个领域,在国家环保部组织开展的“绿盾2017”、“绿盾2018” 自然保护区监督检查专项行动中发挥重要作用。

针对我省国家级、省级自然保护区边界或功能区划不清的问题与开展自然保护区人类活动遥感监测的迫切需求。黑龙江基础地理信息中心与省环保厅密切合作,开展全省国家级、省级自然保护区界线核准工作。以丰富的地理国情监测数据、高分辨率卫星影像、数字高程模型(DEM)为界线核准的数据基础,与环保部门积极配合配合,完成了黑龙江省国家级、省级自然保护区区的界线核准工作,并构建了省自然保护区动态监管平台,实现全省自然保护区“一张图”可视化监管。

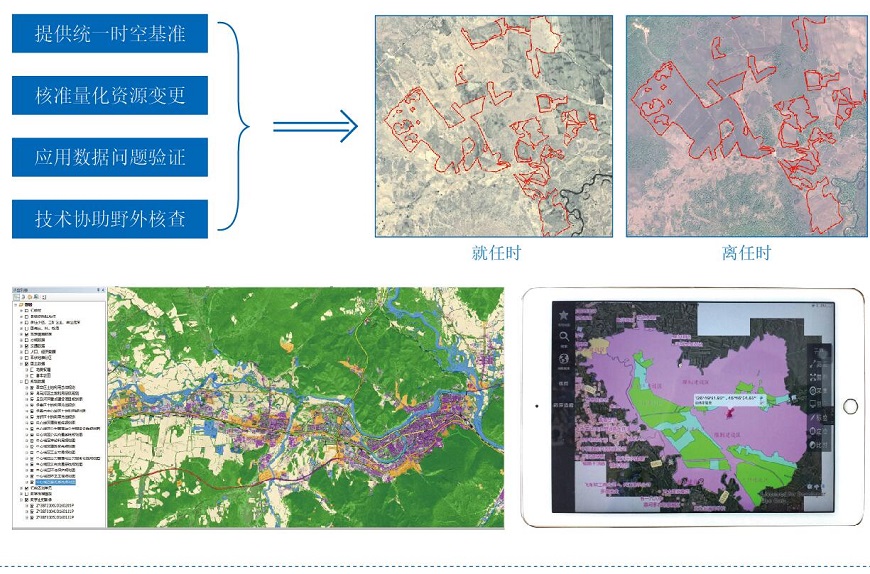

基于测绘地理信息、遥感监测等技术手段,以被审计领导干部任期内管辖地区自然资源资产变化情况为切入点,以基础测绘、地理国情监测、卫星遥感等多种数据资源为基础,开展空间数据整合及监测对比分析,并配合审计现场核查发现(关注)的重大问题(疑点、线索),为领导干部自然资源资产离任审计提供必不可少的地理空间数据和技术支撑。

根据自然资源资产禀赋特点和生态环境保护工作重点,结合领导干部岗位职责,重点审计土地资源、矿产资源、森林资源、水资源、大气污染防治等领域。

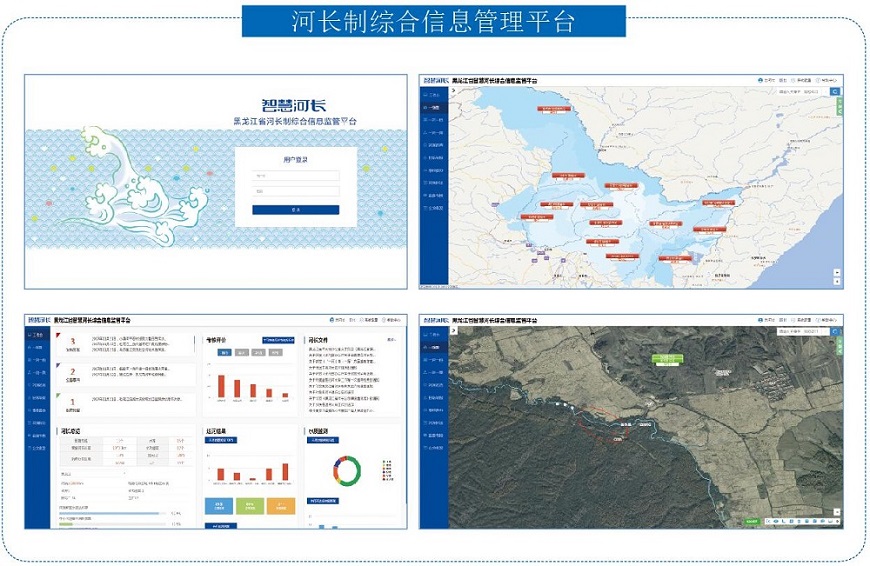

根据黑龙江省河长制工作“六大任务”与“八项保障措施”的要求,充分利用测绘地理信息与遥感、云计算、大数据等技术手段及丰富的数据资源,以生态文明建设和水土环境保护监测为重要抓手,在河道保护管理区域划定、“一河(湖)一策,一河(湖)一档”数据支撑、“河长制信息管理平台”建设、河湖管护及生态环境常态化监测等方面开展工作,为实现河湖数字化、动态化、现代化监管以及空间数据层面的服务与应用等提供数据信息保障和科技支撑,进一步深化测绘地理信息在河长制工作中的服务应用,并逐渐建立测绘地理信息服务于河湖保护管理的常态化工作机制。